最近海に行ってないから知らなかったけど、東浪見に、パタゴニアサーフが出来るらしい。しかも、Kさんの情報では、我が家にデザインが似ているらしいのです![]() 久しぶりの外ランチを兼ねて、今日はその物件を偵察に行ってきました

久しぶりの外ランチを兼ねて、今日はその物件を偵察に行ってきました![]()

に、似てる…![]()

色といい、梁といい、形(大屋根に回廊)といい、雰囲気も似ていてびっくりしちゃいました![]() あまり似ているのもどうかと思うけど、どう仕舞ってるかとか参考になる部分は多そうです。6月にはオープン予定らしいので、ちょくちょく見に来ようっと。

あまり似ているのもどうかと思うけど、どう仕舞ってるかとか参考になる部分は多そうです。6月にはオープン予定らしいので、ちょくちょく見に来ようっと。

カテゴリー: 04.家づくりのこと

ハーフビルドで家を建ててます!

外壁工事(5) – 外壁材の下塗り・その1

外壁に選んだ塗料は、オスモのウッドステインプロテクター。色はローズウッドです。撥水性に優れ、防腐、防藻、防カビだけでなく、UVカット効果もあるそうです。キシラデコールは3回塗りだけど、オスモは2回塗りで効果も長持ちするらしいので、値段は高いけどオスモをセレクトしました。

ログハウスの床を塗る時にローラーを使って大失敗![]() したので、今回はきちんと塗りかたをチェックしてから作業開始。オスモのマニュアルどおり、硬い刷毛でうすーく、塗っていきます。すぐかすれちゃうので、結構手間がかかる。塗るというより、ゴシゴシ押しつける感じ。しかも、濃い色を選んだのに、塗れているんだかよく分からないほど色が付かないし・・・乾いたら色が濃くなるのかなぁ

したので、今回はきちんと塗りかたをチェックしてから作業開始。オスモのマニュアルどおり、硬い刷毛でうすーく、塗っていきます。すぐかすれちゃうので、結構手間がかかる。塗るというより、ゴシゴシ押しつける感じ。しかも、濃い色を選んだのに、塗れているんだかよく分からないほど色が付かないし・・・乾いたら色が濃くなるのかなぁ![]() どのくらいの量を塗れば薄塗りなのかイマイチよく分からない・・・

どのくらいの量を塗れば薄塗りなのかイマイチよく分からない・・・![]()

夜、オスモのHPをチェックしたら「プレーナー仕上げの場合は1Lで約12平米塗装できます。1平米に約84gを2回に分けて塗布します。(1回目塗り50g、2回目34g)」とあったので、計算してみると・・・1束は約3平米だから250mLで、1回目が150、2回目100か・・・多分塗る量が多すぎる気がする・・・明日は量りながら塗ってみようっと。

結局、ダンナさんとふたりで1時間強作業して塗れたのは4束…1/10の量です。しかも結構手首痛いし![]() 二度塗りのことを考えたらちょっと苦痛に思えてきました・・・ 作業中に歌でも歌わないとやりきれない感じです

二度塗りのことを考えたらちょっと苦痛に思えてきました・・・ 作業中に歌でも歌わないとやりきれない感じです![]()

雨対策

昨日の夜から雨。せっかく昨日塗装した壁材に雨がかかってしまって水玉模様になってしまいました![]() 乾いたら元に戻るかしら

乾いたら元に戻るかしら![]()

今日も引き続き塗装する予定だったけど、残りの壁材にも雨がかかってしまったので乾燥するまで作業はおあずけです![]()

これから梅雨になるし、まだ特注サッシは入りそうにないので、とりあえず雨よけ&日よけにブルーシートをかけてみました。

午後はOさんがバリ島みやげを届けに来てくれました。天気も良くなったので、ついでに北側のサッシ周りの防水テープ貼りもお手伝い![]() 私は、軒下に入る部分の防水シートを化粧梁のところでカットする作業。背伸びしてやっと手が届くくらいのところの作業なので、肩が疲れた・・・

私は、軒下に入る部分の防水シートを化粧梁のところでカットする作業。背伸びしてやっと手が届くくらいのところの作業なので、肩が疲れた・・・![]()

夜は銭湯に行って、外食![]() してOさんとダンナさんはすっかりいい気分になっていました。たまにはこんな日もいいよね。

してOさんとダンナさんはすっかりいい気分になっていました。たまにはこんな日もいいよね。

外壁工事(3) – 胴縁の取付・その2

北側の外壁は、日当たりもあまりよくないし、1/4くらい地下に入ったような環境なので、サイディングかガルバなどの耐久性がよくてメンテしやすい素材にしようと思ってたんだけど、震災の影響で欲しい材料が手に入らなかったり、コストが高かったり・・・![]() どれも一長一短でコレという決め手がない

どれも一長一短でコレという決め手がない![]() デザイナーのYさんは4面とも木がいいというし、耐久性がないといってもちゃんとメンテすれば10年くらいはもってくれるだろうし、コストは一番安くすむし・・・というところで、ダンナさんと協議した結果、4面とも杉の下見張りにすることにしました

デザイナーのYさんは4面とも木がいいというし、耐久性がないといってもちゃんとメンテすれば10年くらいはもってくれるだろうし、コストは一番安くすむし・・・というところで、ダンナさんと協議した結果、4面とも杉の下見張りにすることにしました![]()

というわけで、今日は保留にしていた北側の胴縁の取り付け作業です。Oさんにもサッシ周りの胴縁の取り付けを手伝ってもらいました。今日は日差しも強くて夏のような陽気![]() 汗だくでの作業となりました。Oさん、いつもありがとうございます

汗だくでの作業となりました。Oさん、いつもありがとうございます![]()

エアー釘打ち機が壊れてなければ、作業もはかどったんだろうけど、壊れて修理に出してるので、スリムビス&電動ドライバーで地道に取り付け![]() 作業時間も手間も倍以上、いや、5倍は違うなぁ。エアー釘打ち機は偉大だ

作業時間も手間も倍以上、いや、5倍は違うなぁ。エアー釘打ち機は偉大だ![]()

GW10連休の間に外壁を貼り終える予定だったけど、胴縁の取り付け中にエアー釘打ち機が壊れてしまったせいで、結局1枚も張れずに終わってしまった・・・![]()

これから梅雨&暑くなるというのに、早く張らなくっちゃ。

外壁工事(3) – 胴縁の取付・その3

私の不在中の現場の様子![]() です。

です。

北側の残っていた部分の胴縁の取り付けが終わりました。

4面とも杉の下見張りにすることに決めて胴縁を取り付けしたものの、北側は壁高が4500mmもあるので、メンテ(再塗装)の都度、足場が必須になってしまう![]() ということに気がつき、やっぱりガルバリウムにすることにしました。チューオーのセンターストライプだと、ウレタンが入っていて厚みが18mmあるので、取り付けた胴縁のサイズで問題なく施工できそうです。

ということに気がつき、やっぱりガルバリウムにすることにしました。チューオーのセンターストライプだと、ウレタンが入っていて厚みが18mmあるので、取り付けた胴縁のサイズで問題なく施工できそうです。

外壁工事(5) – 外壁材の下塗り・その2

前回は刷毛で塗装してかなり時間がかかってしまいました![]() オスモのHPの動画を見たら専用コテを使って簡単そうに塗れていたので、専用コテを使うことにしました。使って正解

オスモのHPの動画を見たら専用コテを使って簡単そうに塗れていたので、専用コテを使うことにしました。使って正解![]() 一度にたくさんの面が塗れるし、伸びもいい

一度にたくさんの面が塗れるし、伸びもいい![]() 値段はちょっと高いけど、スペア部分が交換できるので、長い目でみたら経済的じゃないかな

値段はちょっと高いけど、スペア部分が交換できるので、長い目でみたら経済的じゃないかな![]()

コテバケに塗料をちょっとつけて、チョンチョンと配り塗りをしてから、押しつけるように塗り伸ばすように塗るのがコツのようです。あと、乾燥しやすいのか、すぐに粘度が高くなっちゃうので、塗料缶から少しづつ塗料を小出しにすること。一度にたくさんの塗料を出して作業をしていると、すぐにネバネバになっちゃって塗りにくくなっちゃいます![]()

心配していた色も、ちゃんと濃いいい感じの色になりました。前回は、塗料の混ぜ方が足りなかったみたいです![]()

初めての石膏ボード貼り

分電盤や太陽光発電用の機器(パワーコンディショナや計測器)などは、洗濯機置き場の上の空きスペースにまとめて設置することにしました。次回の電気工事で分電盤にケーブルをつなぐ予定らしいので、まだ内壁工事をする段階ではないけど、洗濯機置き場だけ先行して石膏ボードを貼らなくてはいけません![]()

まず、天井高2500mm+床材・天井材30mm分を確保して間柱にシンプソン金具を取り付け、根太を渡して合板を張ります。これで、洗濯室上の部分も、物置として使えるようになりました![]()

次に、壁に石膏ボードを貼るのですが・・・保管が悪かったのか反りが発生![]() 1cmくらい浮いています・・・

1cmくらい浮いています・・・![]() 下(床)合わせで間柱に押しつけながら、電動ドライバーでビス留めします。反りをなくそうと強く締めると、ビスがめり込んでいくだけで反りは解消できず、結局、分電盤取付用の下板も一緒に打ち付けることに。これで反りも解消できました

下(床)合わせで間柱に押しつけながら、電動ドライバーでビス留めします。反りをなくそうと強く締めると、ビスがめり込んでいくだけで反りは解消できず、結局、分電盤取付用の下板も一緒に打ち付けることに。これで反りも解消できました![]() 分電盤のところはボード剥き出しだけど、見えるとこではないから、ま、いいか

分電盤のところはボード剥き出しだけど、見えるとこではないから、ま、いいか![]()

仕上げは全くできてないけど、とりあえず分電盤設置の準備は完了です![]()

外壁工事(6) – 外壁材を張る前に

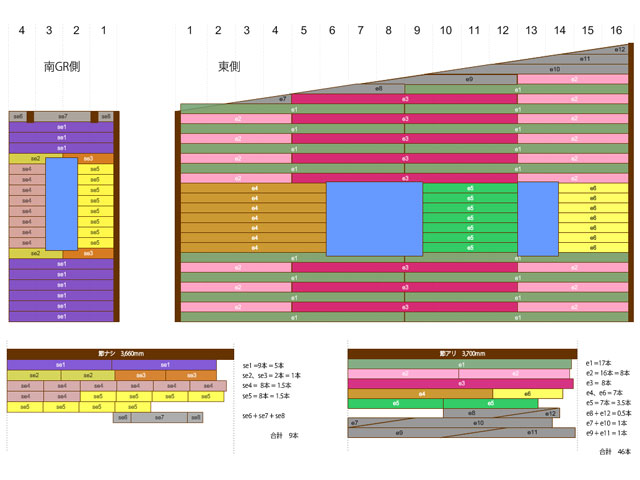

ダンナさんが窓枠を作製している間、私は外壁材を効率よく使うために、外壁をどう張るか、事前にシミュレーション。

下見張りで張るけれど、材料の杉板よりも壁の幅のほうが長いので、どうしても横につなぎ目が発生してしまいます。そのつなぎ目を全段同じ位置にしてしまうとカッコ悪いかなぁと思い、互い違いになるようにしました。

パターン出ししたらそれぞれの材料を、最初の1回だけ現物合わせで切り出し、次からはそれと同じサイズを切り出せばOKの予定です![]()

材料は面積の10%増し![]() で買ったけど、シミュレーションの結果は3枚しか余らなかったから、やっつけで材料を切り出してたら足りなくなってたかも・・・

で買ったけど、シミュレーションの結果は3枚しか余らなかったから、やっつけで材料を切り出してたら足りなくなってたかも・・・![]() まぁ計算通りにすべてうまくいくとは思えないけどね

まぁ計算通りにすべてうまくいくとは思えないけどね![]()

午後からダンナさんの両親と叔父さんが遊び(お手伝い![]() )に来てくれました

)に来てくれました![]() お父さんには胴縁のクギ穴のコーキングを、叔父さんには外壁材の塗装を、お母さんには食事作りをお手伝いいただきました。ありがとうございました

お父さんには胴縁のクギ穴のコーキングを、叔父さんには外壁材の塗装を、お母さんには食事作りをお手伝いいただきました。ありがとうございました![]()

外壁工事(7) – 木枠の作成&取り付け

外壁工事(8) – 出隅の処理

今日からいよいよ外壁に杉板を張るぞ~![]() と意気込み、杉板を1枚切って張ってみると・・・あれれ

と意気込み、杉板を1枚切って張ってみると・・・あれれ![]() 防水シートの端の処理も、建具まわりの胴縁も取り付けていなかった

防水シートの端の処理も、建具まわりの胴縁も取り付けていなかった![]() 特注で作る建具(大きな開口の窓)がまだ入っていないので作業を保留にしていたんだった・・・

特注で作る建具(大きな開口の窓)がまだ入っていないので作業を保留にしていたんだった・・・

あわてて防水シートを貼って胴縁を取り付け、今度こそ![]() と杉板を張ってみたら・・・今度は、南側と東側とで杉板の上面があわない

と杉板を張ってみたら・・・今度は、南側と東側とで杉板の上面があわない![]()

それもそのはず、南側の節ナシの杉板は170mm幅、東側の節アリの杉板は160mmと、幅が違うのです![]() 重ねしろをずらせば位置を合わせられると思っていたけど、実際にあわせてみたら、実(さね)がぴったりあってしまって、下見張りにならない始末・・・

重ねしろをずらせば位置を合わせられると思っていたけど、実際にあわせてみたら、実(さね)がぴったりあってしまって、下見張りにならない始末・・・![]()

急遽、出隅コーナー部分に同じ色に塗装したツーバイ材をL字に打ち付け、柱風にして板の幅の違いをごまかすことに。

ちょうどストックしてあったツーバイ材がサイズがぴったりで助かりました![]()